介護保険

介護保険について

「高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み」が介護保険です。

介護保険制度は、平成12年に創設された社会保障制度です。介護を必要とする高齢者の身の回りの世話を単に行うということを超え、高齢者の自立を支援することを理念にしています。

利用者の選択により、多用な保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度です。

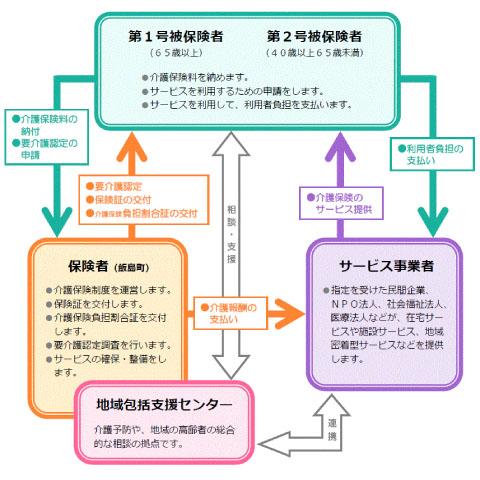

介護保険のしくみ

介護保険制度は、市町村が保険者となって運営をしています。

40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部(1割~3割)を支払ってサービスを利用します。

介護保険事業計画

介護保険料の財源

介護サービスを利用した時の利用者負担は、かかった費用の1割(~3割)ですが、残りの9割(~7割)をまかなうために、介護保険料や公費(税金)が使われます。

介護が必要になったとき、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料の納付にご協力ください。

第1号被保険者保険料

保険料の決まり方

飯島町の65歳以上の高齢者が負担する第1号被保険者保険料は、介護保険事業計画で計画された介護保険サービスにかかる費用に応じて基準額が決まります。

低所得者などに過重な負担とならないように、本人と世帯の課税状況や所得の状況により、段階的な金額になるよう設定されています。

老齢福祉年金とは

明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

合計所得金額とは

収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

第2号被保険者保険料

保険料の決まり方

40歳から65歳未満の方の保険料は、加入している医療機関の算定方法により決められます。

医療保険料と一括して納めます。

国民健康保険に加入している方

国民健康保険に加入している人の介護保険料は、国民健康保険税の「介護給付金分」として算定され、国民健康保険税の「医療分」「後期高齢者支援金分」とあわせて、世帯主が納めます。

算定方法や税額など詳しくは、住民税務課税務係までお尋ねください。

職場の医療保険に加入している方

介護保険料=手当及び賞与×介護保険料率

(注意)算出方法などは加入している保健組合へお問合せ下さい。

保険料の納め方

65歳になったら、介護保険料をご自身で納めることになります。

町では、65歳になる方を対象に「65歳介護保険被保険者証交付説明会」を開き、その中で、介護保険料についての説明を行っています。

65歳になると町から納付のお知らせが届きますので、同封される納付書か口座振替で保険料を納めてください。

おおよそ、6〜8ヶ月経つと、年金の額により「特別徴収(年金から天引き)」か「普通徴収(自主納付)」に分かれます。

特別徴収

年金額が年額18万円以上の人は年金から天引きされます。

- 年金の支払いの際、年金からあらかじめ介護保険料が天引きされます。

- 被保険者が介護保険料を天引きする年金や、開始時期を指定することはできません。

前年度から継続して特別徴収で保険料を納付している人の支払金額の算定は、下記のようになります。

年金支給月

仮徴収

- 4月(第1期)

- 6月(第2期)

- 8月(第3期)

本徴収

- 10月(第4期)

- 12月(第5期)

- 2月 (第6期)

- (注意1)4月、6月、8月の年金支給月は、その年の2月に徴収した額を基に「仮に算定された保険料」を納めます。⇒仮徴収

- (注意2)10月、12月、2月の年金支給月は、6月1日に賦課されたその年度の保険料額から既に「仮徴収」で納めている額を差し引いた額を納めます。⇒仮徴収と本徴収では、納める保険料の額が変わる場合があります。

- (注意3)介護保険料は6月1日に決定され、6月中に第1号被保険者にお知らせします。

年金が年額18万円以上でも、納付書で納めることがあります

- 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になった。

- 他の市町村から転入した

- 年度の途中で別の年金の受給が始まった。

- 収入申告の更正をしたため、保険料の所得段階が変更になった。

- 年金が一時差止めになった

- 特別徴収に切り替わるまでは、納付書で納めることになります。

普通徴収

金額が年額18万円未満の人は納付書により納付します。

町から送付される納付書により、期日までに金融機関を通じて保険料を納めます。

保険料納付は、「口座振替」が便利です

印鑑、預金通帳をお持ちになって、銀行、信用金庫、農協などの金融機関で手続きをお願いします。

申し込まれた日によって口座振替ができなかったり、残高不足により自動引き落としができなかった場合は、現金で納付することになります。

保険料の滞納

災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納していると、滞納期間に応じて不利益が生じます。

保険料の支払いに困ったときは、健康福祉課高齢者福祉係窓口にご相談ください。

保険料を滞納すると…

1年以上滞納すると…

介護サービスの利用料金の支払い方法が変更になります。いったん利用料金全額が利用者負担になります。支払後飯島町に申請をして介護給付分の9割の払い戻しを受けます。

1年6ヶ月以上滞納すると…

保険給付が一時差止められたり、介護給付分から滞納している保険料額が控除される場合があります。

2年以上滞納すると…

利用者負担の割合が「1割」から「3割」に引き上げられたり、高額介護サービス費(利用者負担が一定額を超えた場合に支払われる費用)が受けられなくなります。

利用者負担

サービスを利用したときの自己負担

在宅サービスは、要介護(要支援)の状態に応じて上限額(支給限度額)が決められています。

その範囲内でサービスを利用する場合は、サービス費用の1割が利用者負担になります。 (9割は、介護保険から給付されます。)

限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた分の全額が利用者負担になります。

1ヶ月の在宅サービス支給限度額

- 要支援1 50,320円

- 要支援2 105,310円

- 要介護1 167,650円

- 要介護2 197,050円

- 要介護3 270,480円

- 要介護4 309,380円

- 要介護5 362,170円

居住費・食費の負担限度額

低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。

所得に応じた負担限度額までを負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます(特定入所者介護サービス費)。

基準費用額

- 施設における食費・居住費の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)

食費

- 1,445円

居住費

- ユニット型個室 2,066円

- ユニット型準個室 1,728円

- 従来型個室 1,728円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,231円)

- 多床室 437円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は915円)

(注意)施設が定める食費及び居住費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。

利用者負担が高額になった場合

高額介護サービス費

同じ月に利用した介護保険のサービス費用の利用者負担が高額になった場合は、利用者や世帯の状況により「高額介護サービス費」が支給されます。

高額介護サービス費は、申請により後から支給されます。

(注意)対象の方には「高額介護サービス費等支給申請書」をお送りしますので、記入をして役場へ提出してください。施設減免を受けていると対象にはなりません。

現役並み所得者

上限額(世帯合計)

- 44,400円

一般世帯

上限額(世帯合計)

- 44,400円

(注意)世帯の利用者負担割合に応じて年間上限額あり

住民税世帯非課税

上限額(世帯合計)

- 2,4600円

- 合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の人

老齢福祉年金の受給者

15,000円(個人)(世帯単位ではなく個人単位の上限額になります。)

生活保護の受給者

上限額(世帯合計)

- 15,000円(個人)(世帯単位ではなく個人単位の上限額になります。)

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

上限額(世帯合計)

- 15,000円

高額医療・高額介護合算制度

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が年間で高額になったときに、限度額を超えた分が支給されます。

介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用した後、毎年8月から翌年の7月までの1年間に支払った利用者負担分を合算し、年額の限度額を超えた分が支給されます。

1月頃該当者に通知が届きますので、申請をして下さい。申請により超えた分が後から支給されます。

サービスの利用のしかた(申請から認定まで)

サービスを利用するためには、まず町の窓口等に申請をして「介護や支援が必要である」という認定を受ける必要があります。

申請から認定までの流れ

1.要介護認定の申請をします

申請できる方

- 第1号被保険者:65歳以上の方

原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき - 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の方

老化が原因とされる疾病(特定疾病)により介護が必要となったとき

申請に必要なもの

- 要介護・要支援認定申請書

- 介護保険の保険証

- 医療保険の保険証(第2号被保険者の方)

2.認定調査が行われます

認定調査

調査員として研修を受けた職員が自宅を訪問し、心身の状況などの基本調査、概況調査、特記事項について、本人や家族から聞き取り調査を行います。

主治医意見書

飯島町役場から主治医の先生に、心身の状態についての意見書の作成を依頼します。

3.審査・判定されます

コンピュータ判定(一次判定)の結果と、特記事項、主治医意見書をもとにどのくらいの介護が必要かという要介護状態区分を、「介護認定審査会」で審査・判定(二次判定)します。

4.認定結果が通知されます

介護認定審査会の判定結果にもとづいて、「要支援1・2」「要介護1〜5」「非該当」の区分に認定されます。

結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。

- 要支援1・2

介護予防サービスが利用できます。飯島町の地域包括支援センターにご相談ください。 - 要介護1〜5

介護サービスが利用できます。居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)にご相談ください。 - 非該当

地域支援事業の介護予防事業を利用できます。飯島町の地域包括支援センターにご相談ください。

介護予防サービスを利用するには -要支援1・2の方 -

要支援の認定を受けた方は、介護予防サービスを利用できます。

要支援1・要支援2と認定された方は、介護予防サービスを利用します。

地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成するなど、住み慣れた地域で自立した生活が続けられるよう支援します。

在宅での介護を中心とする、「在宅サービス」と、住み慣れた地域で生活を続けるための、「地域密着型サービス」があります。

まずは、どういった形でサービスを利用したいか、高齢者福祉係(地域包括支援センター)へご相談下さい。利用者の状態に合わせたサービスを利用できるようにしましょう。

地域包括支援センター

- 地域包括支援センターの職員によるアセスメント

- ご本人、ご家族、サービス担当者、包括職員との話し合い

- 介護予防ケアプランの作成

- 介護保険の介護予防サービスを利用

在宅サービスの利用

訪問を受けて利用する

- 介護予防訪問入浴介護

- 介護予防訪問リハビリテーション

- 介護予防訪問看護

- 介護予防居宅療養管理指導

通所して利用する

- 介護予防通所リハビリテーション

居宅での暮らしを支える

- 介護予防福祉用具貸与

- 特定介護予防福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

- 介護予防住宅改修費支給

短期間入所する

- 介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護

住み慣れた地域で生活を続けるために

住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。

(注意)ただし、原則として他の市町村のサービスは受けられません。

介護サービスを利用するには -要介護1〜5の方 -

要介護の認定を受けた方は、介護サービスを利用できます。

介護サービスには、様々な種類がありますので、どういった形でどのようにサービスを利用したいか、高齢者福祉係へご相談下さい。利用者の状態に合わせたサービスを利用できるようにしましょう。

在宅サービスの利用

- 居宅介護支援事業者に、居宅サービス計画「ケアプラン」の作成を依頼します。

- ケアプランの作成。

介護支援専門員(「ケアマネージャー」「ケアマネ」ともいいます。)が利用者や家族と話し合いをして、ケアプランを作成します。 - サービス事業者と契約。

- 介護保険の在宅サービスを利用

訪問を受けて利用する

- 訪問介護(ホームヘルプ)

- 訪問入浴介護

- 訪問リハビリテーション

- 訪問看護

- 居宅療養管理指導

通所して利用する

- 通所介護(デイサービス)

- 通所リハビリテーション(デイケア)

居宅での暮らしを支える

- 福祉用具貸与

- 特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

- 住宅改修費支給

短期間入所する

- 短期入所生活介護/短期入所療養介護(ショートステイ)

地域密着型サービス

- 地域密着型通所介護

- 小規模多機能型居宅介護

- 看護小規模多機能型居宅介護

- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

(注意)原則として他の市町村のサービスは受けられません。

施設サービスの利用

施設サービスは、利用の目的や身体状況により入所施設を選択します。施設を利用するためには、まず介護認定をうける必要があります。施設には、介護老人保健施設、介護医療院、介護老人福祉施設があります。

介護老人保健施設

病状が安定している方を対象に、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。利用をご希望の方は、各施設に直接申し込んでください。

入所期間に上限があります。入所しても住民異動の必要はありません。

介護医療院

主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。利用をご希望の方は、各施設に直接申し込んでください。

入所期間に上限があります。入所しても住民異動の必要はありません。

介護老人福祉施設

特別養護老人ホームともいいます。

寝たきりや認知症のため、日常生活において常に介護が必要であり、自宅では介護が困難な方が入所します。

食事、入浴、排せつなど日常生活の介護や療養上の世話が受けることができます。

(注意)利用するためには、入所判定委員会で認定をしていただく必要があります。

飯島町役場にて申込みできる対象施設

- 越百園(長野県上伊那郡飯島町七久保1338番地1)

- 観成園(長野県駒ヶ根市赤穂3214番地1)

- 千寿園(長野県駒ヶ根市赤穂8180番地12)

- エーデルこまがね(駒ヶ根市赤穂14421番地)

- サンハート美和(長野県伊那市長谷非持484番地1)

- みさやま(長野県伊那市西箕輪3900番地251)

- コンソール大芝(長野県上伊那郡南箕輪村2380番地1079)

入所判定の対象になっていない他の特別養護老人ホームへの入所申請は、直接施設へ申込んでください。施設毎に設置された優先入所検討委員会により優先順位が決められます。

介護老人福祉施設へ入所が決まると、住民異動の手続が必要になります。住民異動の届出に必要な書類に、介護保険被保険者証、医療保険証(後期高齢者医療受給者証、福祉医療証を含みます。)、身体障害者手帳など障がい者の手帳などがあります。

特別養護老人ホーム入所判定委員会

特別養護老人ホームへ入所優先順位を決めるために設置しています。上伊那広域連合管内では、対象施設の入所について、広域内で調整を行っています。

施設の利用申込をご希望の方は、健康福祉課高齢者福祉係までお問合せ下さい。

委員会

委員会は、高齢者福祉や介護保険などの事務や事業に付かれている5名の委員で構成されています。

委員会は、6月、9月、12月、3月に開催され、入所を希望する高齢者の状況を判断し、入所の優先順位を決めます。

特別養護老人ホーム入所申込

特別養護老人ホームへ入所を希望されるときは、健康福祉課高齢者福祉係へご相談ください。施設サービスの内容を理解していただくために、利用されるご本人やご家族に施設見学をお薦めします。見学は、事前に直接施設にお申込みください。

住宅改修

住宅改修費支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行ったときの改修費用を支給します。いったん改修費全額を利用者が支払い、後日20万円を上限(ただし、利用者負担分の1割から3割は差し引かれます)に改修費が支給されます。

対象工事

- 手すりの取り付け

- 引き戸などへの扉の取替え(扉の撤去も含む。)やドアノブの取替え

- 便器などへの便器の取替え

- 段差の解消(屋外であっても玄関までであれば該当。通路等の傾斜の解消も含む。)

- 「段差の解消に付帯して必要となる工事」の対象の拡充で「転落防止柵」の設置

- 滑りにくい床材への変更

利用方法

- 工事を行う前に、介護支援専門員(ケアマネージャー)を通じ高齢者福祉係へご相談ください。

- 町が派遣する専門職が、利用者の心身の状態や住宅の様子などを考慮し、日常生活の維持や改善が図られるよう助言、指導します。

- 住宅改修費支給申請書に工事見積書、改修が必要な理由書、完成予想図など添えて高齢者福祉係に申請します。

- 改修の利用者と住宅の所有者が違う場合は、所有者の承諾書が必要になります。

- 工事完了後、工事代金を請負業者に支払います。

- 領収書、工事費の内訳書、完成後の様子を確認できる書類(改修前後の写真)を高齢者福祉係に提出します。

- 費用(20万円が限度額)が支給されます。

- 請負業者への支払について困難な場合、受領委任の制度があります。条件がありますので、お問合せ下さい。

上記に該当しない場合は下記リンクの「高齢者にやさしい住宅改良事業」欄をご覧ください。

福祉用具の利用

- 福祉用具貸与

- 介護予防福祉用具貸与

日常生活の自立を支援するため、福祉用具を貸与します。

対象品目

- 車いす(注釈)

- 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)(注釈)

- 特殊寝台(注釈)

- 特殊寝台付属品(サイドレール,マットレス,介助用ベルト(入浴介助用以外)など)(注釈)

- 床ずれ防止用具(注釈)

- 体位変換器(起き上がり補助装置を含みます)(注釈)

- 手すり(工事を伴わないもの)

- スロープ(工事を伴わないもの)

- 歩行器

- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)

- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含みます)(注釈)

- 移動用リフト(立上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含みます)(注釈)

- 自動排泄処理装置(要支援1・2、要介護1〜3の方は原則として保険給付の対象とはなりません)

(注釈)原則として要支援1、要支援2、要介護1の方は身体状況から必要と判断された場合のみ給付の対象になります。用具の種類や事業者により費用(自己負担も)が変わります。

利用方法

ケアプランにより利用が計画され、利用者の承諾によりサービスを受けます。

特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売

自立した在宅生活を続けるために、排せつや入浴などに使用する福祉用具を購入したとき、購入費を支給します。

対象品目

- 腰掛便座

- 自動排泄処理装置の交換可能部分(便座の底上げ部材も含む)

- 特殊尿器(自動排せつ処理装置を含みます)

- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いすなど)

- 簡易浴槽

- 移動用リフトのつり具の部分

※以下の品目は貸与と購入の選択制

- スロープ

- 歩行器

- 歩行補助つえ

利用方法

- 介護専門専門員や福祉用具販売業者に配置されている「福祉用具専門相談員」に相談し、助言をしてもらいましょう。

- 申請書に領収書を添えて、健康福祉課高齢者福祉係まで申請します。

- いったん購入費全額を利用者が支払い、後日申請により、同年度で10万円を上限(ただし、利用者負担分の1割から3割は差し引かれます)に購入費が支給されます。

- 指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。

- 事業者への支払いについて困難な場合、受領委任の制度があります。条件がありますので、お問合せ下さい。

地域包括支援センター

主任介護支援専門員、保健師(又は経験豊富な看護師)、社会福祉士などが中心となり、お互いに連携をとりながら、総合的に高齢者を支えます。地域包括支援センターは、平成18年4月「高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を継続することができるよう」に創設されました。保健、医療、福祉などのサービスを総合的に、継続的に提供し、地域における包括的な支援を行う総合的機関として位置づけられ、飯島町では、飯島町役場内に設置されています。

主な機能

介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)※要支援者以外

要支援者以外の介護予防・生活支援サービス事業対象者に総合事業のサービスを包括的・効率的に提供できるよう、総合事業の介護予防ケアマネジメントと一体的に行われるよう支援します。

総合相談支援事業

高齢者や家族の相談に応じ、問題の解決に向けた情報提供や関係機関などを紹介します。専門的な支援が必要なときは、個別の支援計画を作成し、適切なサービスの提供が行われるよう支援します。

権利擁護事業

高齢者の権利を擁護し、虐待の防止や早期発見、成年後見制度などの制度を活用し、高齢者の生活の安心と安全を支援します。

包括的・継続的マネジメント事業

高齢者個々の状態に応じ包括的・継続的に支援できるよう介護支援専門員、主治医、地域の医療機関や福祉サービス事業者などと連携し、介護支援専門員に対する支援を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

飯島町 健康福祉課 高齢者福祉係

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地

電話番号:0265-86-3111(代)

ファクシミリ:0265-86-2225

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年06月13日